沈黙の曠野 ― 沖縄戦遺骨収集記 ―2020/08/08 09:18 (土)

今年も、まもなく8月15日がやってきます。

この日は、多くの地域で先祖供養の重要な歳時である盂蘭盆会の中日であるとともに、先の大戦における戦没者の慰霊の日としても国民の意識の中にしっかりと定着してきたのではないでしょうか。

全国戦没者追悼式

この「戦没者の慰霊」に関する国の行政上の担当部門は、ご承知のとおり厚生労働省となっています。このことは、ある意味「慰霊という行為は、亡き人やそのご遺族に対する福祉の一環である」との考え方に立脚しているとも言え、それはそれで、真に意義深く思料された判断であり、私は全く納得してしまうのです。いずれにせよ、8月15日は、福祉の世界に生きる私たちにとって、「戦没者の慰霊」の意味について改めて考えてみる大切な日だと思うのです。

私は、8月15日を迎えると、毎年喜怒哀楽が複雑に交錯した筆舌に尽くし難い感情に襲われます。昭和20年のこの日、未曽有の凄惨な戦争に敗れたのを境に、法制度から国民の価値観まで、社会構造が百八十度転換したわけですから、ある意味当然のことかもしれません。

その激動の戦前・戦中・戦後という昭和史をめぐるイシュー(論争点)に関しては、勿論私にも自分自身の思い入れや思想における立ち位置が明確であるものも少なくないわけですが、それを正確に表現し尽くすことは、百万言を費やしても困難であろうと考えており、このような稿でそれを試そうという気は毛頭ありません。しかし私は、「戦後75年」を経ても未だに生々しい戦争の痕跡の残るある問題に思いが及ぶとき、そんな決心もたちまち雲散霧消してしまうのです。

それは、先の大戦での戦没者(軍人・軍属及び一般邦人の死者)数310万人の内、海外(沖縄、硫黄島を含む)における戦没者110万人の御遺骨が未だに収集されないまま放置され御遺族のもとに帰っていない、つまり「未帰還戦没者」であり、しかもその内、海没及び当該国の事情等により帰還が不可能なものを除いても、約60万柱もの御遺骨が帰還可能であるにもかかわらず放置されたままになっているという現実です。このことは、そうした「未帰還戦没者」の御遺族にとって紛れもなく戦争は未だ終わっていないことを意味しており、この未帰還の御遺骨の存在は、私たちに対して明らかに「戦後」という時代の概念そのものの共有を拒否し続けているのです。戦争を知らない「戦後」生まれの私たちに対して・・・。

私が社会人になりたての若い頃のことですが、「未帰還戦没者」の実態を知り、御遺骨の故郷への帰還に具体的に関わることで、今も疼く戦争の傷跡に直接触れ、そして、御遺骨とともに歴史を掘り起こすことなしに「戦後」を語る資格はない。そういう思いを強くしていた私は、昭和51年26歳の時、学生時代の先輩 Ⅰ 氏の誘いにより、沖縄と本土の学生を主体とする「日本青年学生沖縄県戦没者遺骨収集団」(以下「沖戦遺」)による沖縄本島遺骨収集事業(第一次及び第二次)に参加することになります。そして、昭和51年3月、先輩I氏、後輩N君とともに沖縄那覇空港に降り立ち、沖縄本島最南端糸満市の真壁公民館を合宿所とする沖戦遺の活動に合流することになったのです。

そこには、想像をはるかに超える壮絶な現実が待ち受けており、私たちは、沖縄戦という凄まじい歴史の真実を垣間見ることになるのです。

嘉手納米空軍基地

沖戦遺の合宿所(真壁公民館)に行く前に立ち寄った嘉手納米空軍基地にて。絶え間なく離発着を繰り返すジェット戦闘機「ファントム」。基地の島沖縄には、無数の御遺骨が未だに野晒しのままになっているという。複雑な沖縄の現実を垣間見る。

沖戦遺の合宿所(真壁公民館)に行く前に立ち寄った嘉手納米空軍基地にて。絶え間なく離発着を繰り返すジェット戦闘機「ファントム」。基地の島沖縄には、無数の御遺骨が未だに野晒しのままになっているという。複雑な沖縄の現実を垣間見る。

沖縄戦南部戦線

「摩文仁」という地名を知る人は多い。沖縄本島の最南端に位置する小高い丘を中心とした一帯である。沖縄本島に上陸した米軍と那覇から本島南部へと撤退する日本軍との住民を巻き込んだ血みどろの激戦「南部戦線」は、この地において終焉した。昭和20年6月23日、沖縄第三十二軍司令長官牛島満中将、長勇参謀長は、摩文仁「八十九高地」頂上付近にある司令部壕の中で自決。日本軍の組織的戦闘は終結したのである。犠牲者は、20万人とも25万人とも言われる。

沖戦遺による沖縄本島遺骨収集事業は、第一次(昭和51年3月)と第二次(昭和52年3月)に糸満市南部「沖縄戦跡国定公園」の陸域及び海域一帯で実施された。

沖縄本島-沈黙の曠野にて

U君(沖国大)と山野での発掘作業

雑木林の中の小さな窪みを発掘する。

ガマや壕などと違い、こうした山野での御遺骨の発見や収集は困難を極める。既に他の隊によって捜索が終了しているこの場所で大腿骨の破片を発見したが、これは全くの偶然という他はない。林の中を移動中に、ふと思い立って足元の窪みを熊手で引っ掻くと、そこから小石とほとんど見分けのつかないような骨片が出てきたのである。まるで「大地から湧き出す」ように御遺骨が現れる。野晒しの御遺骨を完全に収集することはほとんど不可能に近いと感じられ、言いようのない無力感に襲われる。

しかし、我々は拾わなければならない。それは、「戦後」という時代の安寧に生を営む者の責務である。

人一人がやっと入れるほどの小さなガマ壕を発掘するN氏(東京)、N君(沖国大)。

火炎放射器の炎で内部が真っ黒に焼け焦げたこの壕から、なんと5柱もの累々たる御遺骨が発見された。その時のことを話すN氏(東京)らの様子は次のようなものだったらしい。

N氏(東京)「信じてもらえないかもしれないけど、俺、あのガマを見つけた時、もの凄く頭が痛くなったんだよね。」

別の隊員「ああNさんもですか。僕も以前そういうことありましたね。骨を見つけた時、いつもなんか変なこと起きるんですよね。」

その他の隊員「・・・・・・・。」

多くの隊員たちが、このような奇妙な体験をした。沖縄戦南部戦線の戦場となった沈黙の曠野の現実である。

収骨作業を行った雑木林の近くの農家に水をもらいに行く。こうした農家のすぐ裏の林の中にも戦没者の無数の御遺骨が散乱する。戦後30余年を経た沖縄の今の現実である。

山野で収集した無数の御遺骨。このような情景に対峙するとき、私たちは、喜怒哀楽の感情を超えた言いようのない虚無感に襲われる。

藪の中に蔦の絡まる御遺骨を発見。茫然と見つめる。言い尽くせない ものが私たちの心を押し潰す。それは悲しみでも、怒りでも、慨きでも、無論全身を貫くあの感動の戦慄でもない。それは「空白感」「虚しさ」と言ったほうが適切な表現かもしれない。

ものが私たちの心を押し潰す。それは悲しみでも、怒りでも、慨きでも、無論全身を貫くあの感動の戦慄でもない。それは「空白感」「虚しさ」と言ったほうが適切な表現かもしれない。

この、恐らくは兵士の最期の姿が脳裏を駆け巡る。その一瞬、この兵士にはどんな思いが走ったのだろうか。愛するものの忘れ難き面影か、あるいは米兵に対する震えるような敵愾心だったのか。否、死に至る激痛の感覚だけだったのかもしれない。ひょっとしたら歴史の定めのようなものに対する怨念だったのか。・・・・それとも・・・・・・。わからない。所詮私たちにはわからないのだ。いくら考えても、あの戦争の真実など私たちにはわかるはずもないのだ。何故そのような歴然としたことに思いが至らなかったのか。

苔むす御遺骨は、冷たくあまりに軽い。そして、全身を締め付けるようなその恐ろしい沈黙。それは、私たちにとって無言の訓誡以外の何ものでもないように思われた。

苔むす御遺骨は、冷たくあまりに軽い。そして、全身を締め付けるようなその恐ろしい沈黙。それは、私たちにとって無言の訓誡以外の何ものでもないように思われた。

戦争を知らない私たちにとって、その真実は重すぎる。沖縄の曠野を彷徨する英霊の泣き叫ぶような声なき声は、私たちにはあまりにも大きすぎる。何も思いめぐらさないほうが良い。漫然とした思い入れや妄想で失われた過去を裁断してはならない。ふと我に返り、まるで動かぬ小石のように目の前に散乱する御遺骨を直視する。またしても異様な空白感に襲われる。私たちは、すでに虚脱してしまっていた。

一体、今の私たちは何なのであろう。これは恐らく、「戦後」という満ち足りた安寧の中で惰眠を貪ってきた人間たちが、紛れもない歴史の真実を垣間見て、そのあまりの凄まじさに自壊していく姿なのだろう。とすれば、私たちには彷徨える魂を慰める資格などありはしないのではないか・・・・・・。

まるで、澱んだ沼のような戦後の太平に生きる私たち。散華せし彼の人たちが信じて疑わなかった「後世」で泡のような浮薄な生き様を晒す私たち。そんな私たちにできること。それが魂の慰めになるかどうかはしれないが、今私たちにできること。それは、野晒しの御遺骨を正視すること。そして、その一つひとつを掘り起こし、只々拾い集めること。それだけである。

かくして、私たちは線香を立て、静かに手を合わせ、思い直したように収骨袋に手をかけるのである。煙草をふかしながら岩を動かす者。流行歌を口ずさみながら熊手を振るう者。ひょうきんに冗談を飛ばしながら御遺骨を集める者。そこには、何か虚ろで奇妙な楽しささえ漂っていた。

泥まみれになって作業に没頭する隊員たち

水の溜まる壕内をサーチライトで探索するI先輩。眼前に累々と横たわる「水漬く屍」。足元の土の頼りない柔らかさ。火炎放射の跡生々しい岩肌とたちこめる沈鬱な臭気。彷徨える英霊たちの30余年間の悲しみの痕跡だ。

激しく破壊された壕内での作業。沖縄戦では、凄惨な地上戦により4分の1にあたる県民が犠牲となった。

他隊によって捜索済みと思われる壕内を、蝋燭を灯して発掘。氏名判明遺留品(金属製箸・三角定規2枚・飯ごう)を発見する。ここで、他隊によって御遺骨が発見されているとしたら、氏名判明御遺骨として帰還の可能性がある。

収集せし御遺骨と遺留品の数々。遺留品は、軍刀、銃剣、軍靴、飯ごう、水筒、鉄兜、印鑑、ガスマスク、箸、石鹸箱、薬品瓶、硬貨、万年筆、櫛、三角定規等々である。その他、銃弾、手榴弾が多く出土する。

収集せし御遺骨と遺留品の数々。遺留品は、軍刀、銃剣、軍靴、飯ごう、水筒、鉄兜、印鑑、ガスマスク、箸、石鹸箱、薬品瓶、硬貨、万年筆、櫛、三角定規等々である。その他、銃弾、手榴弾が多く出土する。

氏名が確認できる遺留品が数多く収集されたが、ほとんどの収集場所には複数の人数分の御遺骨が散乱するため、「氏名判明御遺骨」の特定は困難である。

壕の中に捨てられた夥しいゴミの中を探索する隊員。未だに、このようなゴミの下にも御遺骨が放置されたままになっているのだ。戦後30余年、世界第2位の経済大国となってひた走る日本の、辛く悲しい負の現実だ。

壕の中に捨てられた夥しいゴミの中を探索する隊員。未だに、このようなゴミの下にも御遺骨が放置されたままになっているのだ。戦後30余年、世界第2位の経済大国となってひた走る日本の、辛く悲しい負の現実だ。

自然のガマ壕が多数散在する「沖縄戦跡国定公園」海域一帯

連 帯

この日、沖戦遺の遺骨収集作業の応援に駆けつけてくれた陸上自衛隊第1混成団302中隊のトラックの前で、装備を整え出発前の隊員たち。

この日、沖戦遺の遺骨収集作業の応援に駆けつけてくれた陸上自衛隊第1混成団302中隊のトラックの前で、装備を整え出発前の隊員たち。

この服装、沖縄には、米軍の払い下げ物資を扱っている店が多い。多くの隊員がこの種の店舗で軍服などを買って着込み作業に向かうのである。彼らの多くが厳つい面構えだが、見かけによらず、皆一様に驚くほど繊細で純真な心を持っている。

隊員たちは、合宿所に設けられた祭壇に祈りを捧げ作業に出発する。彼らは、今日もまた、野ざらしの御遺骨を目の前にして重く深い魂の体験をするのである。

この日、沖戦遺に合流して収骨作業に当たった「英霊にこたえる会」のI氏他の隊員と収集された御遺骨。

この日、沖戦遺に合流して収骨作業に当たった「英霊にこたえる会」のI氏他の隊員と収集された御遺骨。

幅わずか30センチほどの「たこつぼ」塹壕の奥深くから1柱の御遺骨が発見された。軍刀などが一緒に見つかったことから将校のものと思われる。発見時、この「たこつぼ」は、土砂に完全に埋もれており、間違いなく見落とすケースだったという。発見者の同会O氏は、「なぜ御遺骨の存在が分かったのか」との他の隊員からの質問に対し「あるという確信があった。」と答えたという。単なる偶然だとしても、不可思議な出来事が多すぎる。

同会の隊長I氏は「認識票が出ると御遺族のもとへ御遺骨を届けることができる。」と3日間をかけてこの場所を何度も何度も掘り返した。この行為は、結局徒労に終わったが、I氏のこの執念には頭を下げるしかない。かつて、I氏もこの沖縄で戦い、多くの戦友を失った。

祈 り

収集せし御遺骨の前で合掌し、霊の安からんことを祈る。しかし、亡き人たちの心は私たちの前には既になく、この沈黙せし無表情の御遺骨のはるか彼方の超然とした高みにあるように思われ、私たちは只々合掌し拝伏するのみである。隊員たちの心に去来するものは何か。それは等しく「こうして祈らせていただくことができた。」という喜びにも似た感情であろう。

滔々とした読経の声と香の匂いがもつれ合うように山野に消えていった。

合宿所

一日の作業を終え、真壁公民館の合宿所に戻ると、私たちには美味しい夕食が待っている。その日の「食当班」と合宿所で留守番をしていた「日直」とが腕によりをかけて作るのである。隊員達は見かけ皆磊落で不精な「野郎」ばかりだと思うのだが、どうしてこんなに美味い料理を作るのか全く不思議だ。

一日の作業を終え、真壁公民館の合宿所に戻ると、私たちには美味しい夕食が待っている。その日の「食当班」と合宿所で留守番をしていた「日直」とが腕によりをかけて作るのである。隊員達は見かけ皆磊落で不精な「野郎」ばかりだと思うのだが、どうしてこんなに美味い料理を作るのか全く不思議だ。

夕食の後、交代で糸満市まで入浴に出かける。夕食と夜のミーティングまでのこの1~2時間が隊員たちにとって最もくつろげる時間帯だ。入浴後、買い物をしたり、喫茶店に入ったり、思い思いの自由な時を過ごすのである。

夕食の後、交代で糸満市まで入浴に出かける。夕食と夜のミーティングまでのこの1~2時間が隊員たちにとって最もくつろげる時間帯だ。入浴後、買い物をしたり、喫茶店に入ったり、思い思いの自由な時を過ごすのである。

そして、午後9時から遅い日で夜中まで続くミーティング。各班が克明な作業報告を行い、記録長がこれを記録し正式な作業記録となる。収集された御遺骨の種類とその数、収集場所、周りの状況、遺留品など、一日の作業中の出来事を詳細な報告資料として残すのである。

いろいろな感想や意見を述べる者、几帳面にノートに記録する者、放心したように報告に聞き入る者、早くも夢の世界に入っている者。一日の辛い作業を終えた隊員たちの顔は、どれもこれも疲れに歪んで見えた。

合宿所に遊びに来た近所の子供と

起床は6時。直ちに早朝体操をして、近くの三和中学校まで駆け足で洗面に出かける。赫奕と昇る朝日を浴びて真壁の村をひた走る。洗面の後の爽快さはこの上ない。

起床は6時。直ちに早朝体操をして、近くの三和中学校まで駆け足で洗面に出かける。赫奕と昇る朝日を浴びて真壁の村をひた走る。洗面の後の爽快さはこの上ない。

摩文仁仮納骨所

摩文仁仮納骨所祭壇

沖縄戦終焉の地摩文仁の丘を南に望み、南東側に険しく美しい海岸線を眺望できる台地にある平和祈念公園の一角に「仮納骨所」がある。収集された御遺骨は、一時ここに安置される。ここには、沖戦遺によって収集された御遺骨だけでなく、日蓮宗や遺族会などの遺骨収集団によって収集された御遺骨が一緒に納められている。

何日目の作業を終えて、納骨を済ませた時であったろうか。私たちに同行し、祭壇での祈りを終えた英霊にこたえる会のI氏は、戦没者の遺族等で構成される他隊の手によって安置された納骨箱に「〇〇遺骨収集団 3月〇〇日収骨 6個口」と記されているのに気付いた。その時、I氏の顔色は怒りとも慨きとも言えないものに変じ、次の瞬間、卒然として筆を執り、その後にこう書き加えたのである。「六個口トハ、六柱ノコトナリヤ」。そして、吶々と吐くように言ったのである。「遺族の収集団でさえこうなのだ。何もわかってはいない。寂しいではないか。何のための遺骨収集なのか。」

何日目の作業を終えて、納骨を済ませた時であったろうか。私たちに同行し、祭壇での祈りを終えた英霊にこたえる会のI氏は、戦没者の遺族等で構成される他隊の手によって安置された納骨箱に「〇〇遺骨収集団 3月〇〇日収骨 6個口」と記されているのに気付いた。その時、I氏の顔色は怒りとも慨きとも言えないものに変じ、次の瞬間、卒然として筆を執り、その後にこう書き加えたのである。「六個口トハ、六柱ノコトナリヤ」。そして、吶々と吐くように言ったのである。「遺族の収集団でさえこうなのだ。何もわかってはいない。寂しいではないか。何のための遺骨収集なのか。」

摩文仁「八十九高地」には、慰霊碑が多く建立されている。時の移り変わりとともに、そこは、戦跡から公園へと次第にその姿を変えていっているようだ。今では、本土からの観光客が多くここを訪れる。今回の収集事業では、今や「観光名所」となった第三十二軍司令部壕や土産物店のすぐ裏の壕内から御遺骨が発見された。それは、捨てられた空き缶やフィルムの空き箱などのゴミの下に寂しく埋もれていたという。やるせない感情とともに、一首の「防人の歌」が脳裏をよぎった。

摩文仁「八十九高地」には、慰霊碑が多く建立されている。時の移り変わりとともに、そこは、戦跡から公園へと次第にその姿を変えていっているようだ。今では、本土からの観光客が多くここを訪れる。今回の収集事業では、今や「観光名所」となった第三十二軍司令部壕や土産物店のすぐ裏の壕内から御遺骨が発見された。それは、捨てられた空き缶やフィルムの空き箱などのゴミの下に寂しく埋もれていたという。やるせない感情とともに、一首の「防人の歌」が脳裏をよぎった。

ますらをの かなしきいのち 積み重ね 積み重ね守る やまとしまねを

仮納骨所の近くに建設中の戦跡公園には、数組のハネムーナーのカラフルな服装が夕陽に美しく映えていた。その姿は、希望の明日に向かってひときわ輝いているように思われた。

帰 還

「氏名判明御遺骨」が発見された壕に赴く御遺族。ご本人たちにとっての戦争が終結した瞬間である。

今回の沖戦遺の事業において、期間中に収集された夥しい数の御遺骨は、散華せし戦没者の何千人、否ひょっとしたら何万人につながるものかもしれない。激烈を極めた沖縄戦の戦場では、御遺骨の散乱の実態は、同一の場所に複数の人数分に及ぶことがほとんどであるため、頭蓋骨や喉仏の数などから収骨した御遺骨の最低柱数を特定することはできても、その場所で実際に亡くなった何人の方の御遺骨なのかを特定することはほとんど不可能に近いからだ。

今回の沖戦遺の事業において、期間中に収集された夥しい数の御遺骨は、散華せし戦没者の何千人、否ひょっとしたら何万人につながるものかもしれない。激烈を極めた沖縄戦の戦場では、御遺骨の散乱の実態は、同一の場所に複数の人数分に及ぶことがほとんどであるため、頭蓋骨や喉仏の数などから収骨した御遺骨の最低柱数を特定することはできても、その場所で実際に亡くなった何人の方の御遺骨なのかを特定することはほとんど不可能に近いからだ。

そんな中、「氏名判明御遺骨」として特定される発見が極稀にあるのだ。認識票など個人を特定できる遺留品が一緒に発見されることと、ほぼ全ての御遺骨が同一人のものと判断できる場合だ。

今回の沖戦遺の事業においても、その「氏名判明御遺骨」1柱が収集された。沖戦遺では、様々な機関を通して御遺族の存在を確認し、御遺骨の引き渡しと発見場所への案内ができたのである。遺骨収集団としての冥利に尽きる出来事であった。

発見された壕の中に入られた御遺族は、黒焦げになり、暗く沈鬱な臭気の漂うその小さな空間の中に、在りし日の彼の人の面影を見られたのであろうか、辺りを憚らず泣き崩れられたそうである。

以上、私が、沖戦遺の第一次及び第二次沖縄本島遺骨収集事業に参加したときの記録(記憶を含む)を、ほんの一部ですが紹介させていただきました。

国は、平成28年4月「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」を施行し、その中で「戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的に策定し、確実に実施する」ことを国の責務であるとしています。そして、平成28年度から平成36年度(令和6年度)までを施策の集中実施期間と定めています。

一説によると、期限を切って集中実施期間を定めたのは、令和6年といえば戦後80年ということになり、その頃までには多くの御遺骨が風化して土に還ってしまい、事実上収集が不可能になるからだと言われています。その国を挙げての遺骨収集事業は、その規模も年々先細りとなるばかりか、間違えて外国人の遺骨を収容してしまう「遺骨取り違え事件」も発生するなど、実にゆゆしき事態に陥っているのです。

そうした戦没者遺骨収集事業のやるせない現実を伝える報道を見聞きするとき、私は、あの沈黙の曠野「沖縄」で体験した事実の記憶を、言いようのない無力感とともに思い出してしまいます。

そして、戦没者の慰霊の日としての8月15日を迎えると、その無力感は、戦後という時代の流れに対する複雑に交錯する感情の中で、年を経るごとに、加齢に伴う心身の疲労とともに一層際立って私を支配してしまうのです。

(令和2・8・8 増岡孝紀)

価値あるものの所在 - 少年時代の心象風景 -2020/06/16 15:49 (火)

山奥の農村の社会福祉施設という環境下、一緒に生活する人生の大先輩との会話といえば、必然的に農業に関する昔話が多くなります。大体が昔の農家の暮らしを懐かしむ話ですが、こんな話をする時は、皆さん本当に目が輝いて見えるのです。

米作りの風景も昔と今では全く様変わりをしてしまいました。昔といっても私の少年時代の頃のことですが、毎日のように梅雨の雨が続くこの頃が田植えの盛りで、当時は結構寒い日も多く、綿入りのセナコ(チャンチャンコ)を着て田んぼに入り、五月女さん達と並んで田植えをしたり、塗りたての土の感触を味わいながら裸足で畦を走り回ったり、大勢の人達と談笑しながらお握りをほおばったりしたのを思い出します。

「人の一生は、少年時代にどのような経験をするかで決まる。」という話をよく耳にしますが、私もこの時期を迎えると、懐かしい田植えの風景とともに、確かにその後の私の人生を決定づけたあの少年時代の心象風景が一つひとつ鮮やかに蘇ってきます。

輝く水辺の生命

少年時代、私の住む山村の小さな集落の中心には、十数戸の農家が耕作する水田が広がり、その中を幅1メートルほどの小川が南北に流れていた。所々が粗雑な石積みや木の棒杭などで修復されてはいるものの、自然の流れのままの清流は驚くほど豊かな生命の営みに満ちていて、水が温み生きものの活動が活発になると、そこは少年たちの日常になくてはならない大切な遊び場になった。少年たちは、毎日のように裸足で川に入り手箕(てみ:竹籤製の塵取り)で水中の生きものを掬い捕ったり、川面に釣り糸を垂らしたりして様々な生命との遭遇に歓喜した。

豊かだった水辺の生きものたち 少年たちが狙う究極の獲物は、鱗が黄金色に輝く幻の大鮒「金ブナ」だった。水中に食み出した葦の根の下や石積みの隙間にできたヤナ(魚など水中生物の棲み家となる箇所)に手箕を差し入れて揺すっては水を掬い上げた。少年の手箕技では大物の鮒など掬えるはずもなかったが、それでも竹の編み間を水が透け落ちた後には、小型の川魚や水生昆虫など無数の生きものたちが飛跳し、蠢動する光景が目の前に現れた。掬い上げる度に、小鮒、メダカ、川エビ、ゴリンチョ(カワヨシノボリ)、ゴッパツ(ドンコ)、ハヤ、ニガツコ(数種類の川タナゴ)、などが飛び跳ね、ドジョウ、オタマジャクシ、ヤゴ、タガメ、タイコウチ、ミズスマシ、ゲンゴロウ、マツモムシ、イモリなどが蠢いた。私は、木漏れ日のようにキラキラと輝く生きものたちの不可思議な動きや精緻なその自然の造形の神秘的な美しさ、そして此の村の小さな水辺の水溜まりがこんなにも多くの生命を育んでいることへの言いようのない感動でしばしば絶句したものだった。そして、これらの生きものたちをバケツ一杯になるまで捕獲すると、まるで宝物を秘密の場所に隠すようにヤナの近くの川面に放流した。

そんな水辺の遊び場から、5、6百メートル上流には、山の湧水を集めた5百坪ほどのため池があり、清冽な湧水を青々と湛えたこの池も、魚釣りや遊泳など少年たちの格好の遊び場となった。池を溢れた水は石組みの除堰(よけひ)を越え落ちて小さな流れとなり私たちの小川の一つの源流を形成した。ここもまた生きものの宝庫であり、少年たちは池の魚釣り競争で鯉、鮒、シオカラ(鮒の変種?)、ニガツコ、ゴッパツ、イモリなどを釣り上げては一喜一憂した。除堰の先端には、越え出る水に逆らっていつも数匹のゴリンチョがひょうきんな顔で張り付き、傍の石組みの間からは沢蟹たちがゴソゴソと動き出て、流れ落ちる水流越しに私たちの行動を窺っていた。そこは、大人たちの知らない少年と無数の生きものたちだけの濃密で豊かな日常の生活空間になった。

除堰の下から源流となって小川に連なる小さな溝の白い砂泥底を手で探ると、ニガツコの産卵場所としてなくてはならないタジッカ(石貝)や足の親指ほどもある大きなヤマトシジミがたくさん捕れた。私は、病気がちの祖母に薬膳にと頼まれてしばしばシジミ捕りに行った。シジミ汁を飲みながら「美味しいのう。よう捕ってきてくれたのう。」と嬉しそうに労う祖母の言葉を、私は、砂泥の奥深くにヤモトシジミを探り当てた時の手の感触を思い出しながら誇らしげに聞いていた。

田植えに向けた田ごしらえの時期になると、小川はあちこちで堰かれ、満々と水を湛えた。川面に釣り糸を垂らすと、銀鮒、ニガツコ、シオカラ、ハヤ、アカマチ(赤い婚姻色の入ったハヤ)などが面白いように釣れ、少年たちを驚喜させた。金ブナを釣ったという話は誰からも聞くことはなかったが、そこには確かに、水辺の躍動する無数の生命の輝きに心を奪われていく少年たちの姿があった。

「金ブナ」に出会った日

小川からは、一つひとつの水田へ水を引き入れるため幅4、50センチ程の用水溝が掘り回らされ、田植えが終わり青々としてきた水田へは、水で満たされたその自然のままの溝を伝って様々な川魚が遡上してきた。少年たちにとって、この時期のこうした溝は、思いがけない大物の魚が捕れる格好の漁場となった。

その日は、夕刻になって長雨がようやく上がり、雨雲が切れ始めた西の空から紅い夕陽が差し込んできていた。私は、その日も大物の魚を狙い手箕を携えて我が家の下の田んぼに向かった。魚の気配を探して溝の水面に目を凝らしながらゆっくりと歩を進めると、大小のトノサマガエルが次々に水中へ飛び込んだ。聞き慣れたその音を遮るような異様な水音を感じて目を遣ったのは、溝が板で堰がれた辺りの、畦草までが没するほど水が湛えられた場所だった。水面が異様に波立っている。「金ブナだ。」私は心で叫んだ。そこには何百、いや、何千匹の数センチほどの大きさの小鮒の大群が黄金色の鱗を輝かせてバシャバシャとひしめき合い、水面から溢れ出るように飛び跳ねていたのである。水田で生まれ育った鮒の稚魚たちが群れとなって小川へ帰ろうとする光景に違いなかった。黄金色の鱗に見えたのは辺りに差し込む夕陽のせいだと解ったが、私は、またしても言い尽くせない興奮と感動に襲われ金縛りにあったような一人の少年と化し、明らかに黄金色に染まって波立つその溝の光景を呆然と眺めていた。どれほどの時間が経ったろうか。あたりに夕闇が迫り、夕飯へと呼び戻す母の声で我に返るまで、その場に独り立ち尽くしていたのだった。

帰りの道すがら、私は、澄んだ空気と水、山川草木が醸し出す芳しい季節の色と匂いと音、そして無数の生命の躍動に満ち溢れる緑深き此の村への限りない愛おしさが胸の奥底からこみ上げてくるのを感じていた。当然ながら、その日は興奮のあまりなかなか寝付けなかったが、他の少年たちがあの小鮒の群れを掬い捕ってしまうのを恐れて、私はその日の出来事を誰にも話すことはなかった。

この出来事も一つの契機となり、まるで宝物を生み出すかのような恵み豊かな此の村の自然が、次第に私の無上の誇りとなっていったように思う。

中国縦貫自動車道建設計画

中学生の頃の夕飯の席でのことだった。私は、父が誰に言うともなく「良うなる。」「楽んなる。」と言いながら語るその話の内容を知って、我が耳を疑った。それは次のようなものだった。「此の村を東西に横切る高速道路の建設が決まった」こと、「建設用地として此の村の多くの田畑や山林が買収される」こと、「付帯工事として私たちの小川と用水溝がコンクリートに改良される」こと、「コンクリート化によって小川の修繕や用水路の溝上げなどの重労働が不要となる」ことなどであった。

この話は既に決まったことか否か、此の村のどこがどうなるのかを、矢継ぎ早に何度も父に確認する自分がいた。父の話の一言ひとことが、途方もなく残酷で陰惨な刑罰の宣告のように感じられた。言うまでもなく、それは私にとってかけがえのない価値あるものの消滅を意味していた。

通学路の途中に此の村を見渡せる場所があり、私は自転車でそこを通りかかる度に、工事によって消え去るであろう場所の風景を暫し眺めていたものだった。走り回って遊んだ野山に響き渡る歓声の記憶、かくれんぼの途中に隠れた草むらで味わった香しい匂い、炭焼き山の小高い頂上から見た此の村の美しい風景、むせかえる初夏の野山の匂いと春蝉の声の中でそこはかとなく夢想した子供の頃、蛍を追いかけて馳駆した小川の辺の草むす野道の感触、雑木林の中で見つけた笹百合の清楚な容姿と甘くたおやかな匂い、そしてあの輝く水辺の生きものたちとの生命の交流。やがて消えゆくあの日あの場所での忘れ難き思い出が一齣ひとこまありありと蘇ってきた。悲しみとも、寂しさとも、怒りとも知れないやり場のない気持ちがこみ上げてきて、「あそこが消えてなくなる。」「あれもこれもできんようになくなるんじゃ。」「頼むからやめてくれ。」と心で呟くと、涙が止めどもなく溢れ出し、ペダルを漕ぐ私の膝をしとどに濡らした。

桃源郷への思い

そんな日が暫く続いたが、私がいつからか抱き始めていた「自分は、此の村を離れることはできない」という決心が揺らぐことはなかった。

それは、無数の尊い生命を育み、宝物を次々と生み出し、純粋で無垢な少年の心を悠然と感動の高みへと率いていってくれる桃源郷のような此の村で生きることそのことが、血となり骨肉となり、目に見えない感性を培い、思想を養い、私という人格の礎をかたちづくる源泉となっていることに疑いようはなく、此の村を出て行ったとき、私は、即私でなくなり、実体のない空虚な空き部屋のように「リセット」されるだろうという無意識の確信のようなものがあったからかもしれない。

|

中国縦貫自動車道の実際の工事は、昭和50年頃から始まったのですが、不思議なことに、私にはこの工事の風景の記憶が全くないのです。当時私は、既に大学を卒業し三次市役所に就職して自宅から通勤していましたから、故郷の山川がブルドーザーによって切り崩され、埋め立てられ、コンクリートの塊になっていく姿を目にしないということはあり得ないわけですが、全く憶えていないのです。当時私は、休日にはしょっちゅう家を空け広島市内で仲間とのサークル活動や居合道の練習などに執心していたからかもしれませんが、実に不可思議なことです。

人は、少年時代から思春期を経て大人になる過程において、誰もが人生のハードルともいうべき重要な経験を積み重ね、自然の摂理、世の中の真理、人の道徳など大人の人間としての「常識」を身に着けていくものですが、私の場合も、その過程の中で、大人の世界の「掟」のようなものを体得したことの代償として、上書きされて消去されるようにかけがえのない何かを失った。言い換えれば、真に価値あるものへの感性が摩滅してしまったというべきなのでしょうか。記憶がないということは、きっと、私の心の内奥で、大人として成長するためのハードルを越えようとする鬱勃とした得体の知れないエネルギーのようなものが、価値あるものの死という現実から、私自身を遠ざけていたのかもしれません。

まもなく古希を迎えんとする私は、今も此の村で生き続けています。かつて、秋には実った稲穂で隅々まで黄金色に染まっていた此の村も、時流には逆らえず、多くの田畑は耕作者もなく荒れ果ててしまいました。清冽な山の湧水を湛えていたあの池は高速道の排水池と化し、黄色く濁った水と捨てられたゴミを相変わらず湛え続けています。除堰も源流の溝も私たちの小川もすべて幾何学的で無機質な冷たいコンクリートの構造物と化し、ゴリンチョも沢蟹もシジミもタジッカもニガツコもゴッパツも・・・・生きものの姿は皆どこかへ消えてしまいました。そこには生命の気配のない寂寞とした抜け殻のような、寒々とした光景が広がるのみです。

まもなく古希を迎えんとする私は、今も此の村で生き続けています。かつて、秋には実った稲穂で隅々まで黄金色に染まっていた此の村も、時流には逆らえず、多くの田畑は耕作者もなく荒れ果ててしまいました。清冽な山の湧水を湛えていたあの池は高速道の排水池と化し、黄色く濁った水と捨てられたゴミを相変わらず湛え続けています。除堰も源流の溝も私たちの小川もすべて幾何学的で無機質な冷たいコンクリートの構造物と化し、ゴリンチョも沢蟹もシジミもタジッカもニガツコもゴッパツも・・・・生きものの姿は皆どこかへ消えてしまいました。そこには生命の気配のない寂寞とした抜け殻のような、寒々とした光景が広がるのみです。

あの小川の清らかな流れも、無数の生きものたちの生命の輝きも、緑豊かな野山に響き渡る少年たちの歓声も、今や遠い夢の中にしか所在せず、今私は、村の中心にまるで消え去った生きものたちの巨大な墓標のように横たわる中国縦貫自動車道を、ひとりの墓守となって見守りながら生き続けています。もはや二度と味わうことのできない、年齢を重ねるごとに霞んでいくあの少年時代の記憶を辿るとき、私は今でも、胸の奥底からこみ上げてくる涙を禁じることができないのです。

長々と駄文を並べてしまいましたが、一生を決めた少年時代の経験というものは、人生の大先輩どなたもが少なからずお持ちのようで、簡単に口には出されませんが、それに触れた話をする時は、皆さんの目は本当に輝いていて、一様にそのことを誇りに生きておられるというか、ご自分の人生を意味づける重要な資にしておられるなと感じます。もちろん「人生に意味などない。」という方もいらっしゃいますが・・・・。

私たちは、「その人が抱える人生に寄り添う支援」を基本方針に掲げて活動していますが、それはきっと、その人が目を輝かせて表現しようとする価値あるものの所在にたどり着こうとする、重要であり、だからこそ責任のある取り組みに違いありません。

(令和2・6・16 増岡孝紀)

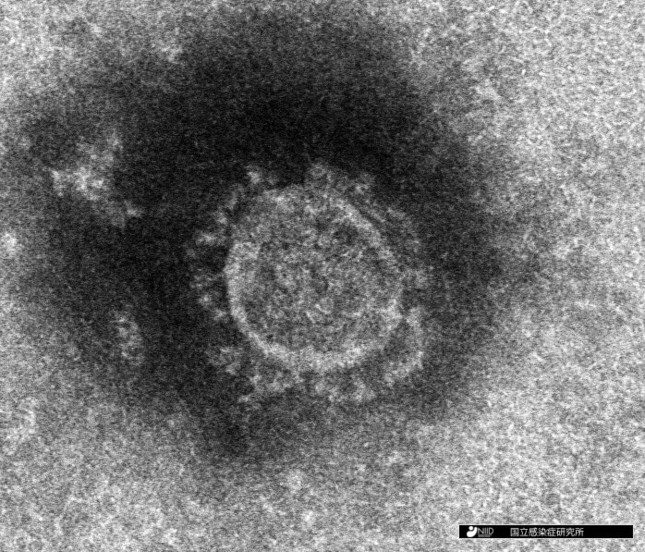

社会福祉施設におけるクラスターの行方2020/05/04 12:00 (月)

報道等によると、新型コロナウィルス感染症をめぐっては、これまで広島県下の2か所の福祉施設においてクラスターが発生しています。私が、そのうちの一つ、障害者の入所施設(以下「A施設」といいます。)の事案についてその内容を知ったのは数日前のことです。4月24日に開催された「広島県新型コロナウィルス感染症に関する福祉サービス調査本部会議」で報告された内容を同会議に出席された複数の方からお聞きした訳ですが、私にとって極めて大きな衝撃を伴うものでした。

それは、所管の保健所が指示したといわれるクラスター発生後のA施設の対応の内容です。A施設ではこれまでに職員、入所者を含め60人以上の感染者が出ていますが、基本的に(医療機関等ではなく)施設内療養で対応することとし、陽性者と陰性者の生活空間を分け、職員全員が施設に泊まり込んで、陽性の入所者には陽性の職員が、陰性の入所者には陰性の職員が介護や生活支援に当たっているというのです。更に、重症の入所者1名が入院となったそうですが、陽性の職員1名がその付き添いとして一緒に入院しているそうです。

あれだけ多くの感染者を施設内療養で対応させるというのも大きな驚きですが、陽性の入所者の支援を陽性の職員にさせるというのは、さすがに「それはないじゃろう。」と叫んでしまいました。既に感染してしまっているので「感染リスクは無い」ということでしょうか。今回のコロナでは、無症状や軽度の方でも急に症状が悪化して亡くなるというケースも多発していますし、脆弱な感染予防体制の福祉施設で陽性者を支援させるなど「君たちの陰性化はあきらめてくれ。」と言っているようなものではないですか。何より職員本人やその家族の恐怖感や心痛に対してどう向き合っているのかと。その職員を自分の家族に置き換えて考えてみて、「仕方がない。」で済む問題なのかと問うてみたくなります。例え本人の志願による行為だとしても、極めて異様な対応と言わざるを得ません。

入所者の室内をアルコール消毒する施設職員

大阪では、陽性が判明した看護師に夜勤を命じた病院が報道で大きくたたかれていましたが、保健所の指示によるとされるA施設のケースは、それよりも重大な別の問題を孕んでいることが見えてきます。

広島県は、福祉施設等でクラスターが発生した場合の対処方針を次のように定め、4月30日各市町に通知しています。それによると、入所施設に発生した場合には、他施設への感染拡大を防止するため、「あえて支援しない。」として、①発生施設の入所者は、陰性者であっても他施設で受け入れることはできない。②発生施設に他の施設の職員を派遣することはできない。この方針は、名古屋市等の先行例に沿ったもので全国老人福祉施設協も共通理解に立った方針だとしています。愕然とします。A施設への対応もこれに沿ったものなのでしょうが、職員が次々に発症して支援スタッフがいなくなったらどうするのでしょうか。誰も助けに来てはくれないのです。即、介護崩壊であり、次に向き合うことになるのは入所者の「死」です。要するに、この方針は、脆弱な地方の医療体制の崩壊と他施設への感染拡大を防止するために、介護崩壊が起きた施設は「見捨てる」という考え方に他ならず、要介護高齢者・障害者の「切り捨て」以外の何物でもありません。

もっとも、私は、県がこうした対応を進んで採用したとは当然思っていません。法体系や行政機能を含めて、現在の我が国の「仕組み」においては、大規模な感染症の蔓延という非常事態を前にして手立てがこの方法しかなかったというべきなのでしょう。巷間言われるように、戦後日本においては、国家や社会が戦争や大災害などの緊急事態に陥った時の法体系が未整備であり、他の法治国家のように国家社会を挙げた強力な支援体制を組むことが困難なために、一事が万事「事なかれ主義」的「場当り」的な対応になってしまうのでしょうか。

戦後、「平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」我が国は、戦争などの非常事態の発生を想定すること自体を、端からためらっていたからでしょうか、わずか100人にも満たない感染症の集団感染という事態にすら国や県を挙げての救援措置を講じられないままです。早急に国家的緊急事態に対応する態勢を整え、大規模な医療・介護チームを派遣するなどの救済対策をとるべきです。新型コロナウィルスは、「平和を愛する諸国民」の使者でも「公正と信義」を持ち合わせた善意の存在でもなく、無差別に私たちに襲いかかっているのです。

(令和2・5・4 増岡孝紀)

新型コロナ禍が示唆するもの - 近代合理主義の終えんについて-2020/03/19 12:00 (木)

コロナ禍は自然からの人類への警告?

新型コロナウィルス感染症の世界的蔓延によって、近代文明は破綻の危機に直面している。というのは言い過ぎでしょうか。しかし少なくとも、今回の「コロナ禍」をめぐっては、その感染力、治療方法、更には遺伝子構造等についてもわからない事が多すぎるため、「未知なるもの」への恐怖で全世界が覆い尽くされているというのが現状ではないでしょうか。

また、近年の世界的な異常気象による大規模な風水害や地震など多発する災害と相まって、世の中は、人類の未来に対する言いようのない不安と閉塞感に満ちており、その様は、人類の飽くなき欲望によって破壊され奪い尽くされてきた自然界からの強烈な「しっぺ返し」によって、傲慢な人類の鼻っ柱がへし折られている姿にも見えてきます。

18世紀イギリスに端を発した産業革命は、その後の人間の行動や組織の在り方に大きな変革をもたらしました。科学技術の発達とともに、万物の事象を科学的・合理的に考える風潮が強まり、精神と物質を分離して、人間や自然を「生命」のない物質、すなわち機械と同じものと考えるようになってきました。例えば、人間の心の動きについても脳科学・物理学・神経学・心理学等によって、即ち「人智」によって全て解明できるという思想のようにです。

更に、もともと西欧のキリスト教的自然観は、「人間以外の自然物は、神によって人間のために創造されたもの」という考えであったために、科学的・合理的思考の浸透とともに神の権威が衰えてくると、「人間は自然の支配者であり幸福追求のために自然を利用できる」という考えに立つようになり、人間の快適な生活(物質的豊かさ)を得るために、自然を破壊し、人工的に作り替え、利用し尽くしてきたのです。

焼き尽くされる地球の肺アマゾンの森林

この産業革命以来の近代人の基本的思考態度は「近代合理主義」と言われ、近現代における万物事象のとらえ方の主流になってきましたが、こうした考えによって、人類は真の意味において豊かになり幸福になったと言えるでしょうか。自然に対してもこのような傲慢な態度でよいのでしょうか。

20世紀を経て21世紀を生きている私たちは、今や、民族や宗教の対立、自然の修復能力を超えた環境破壊、溢れる多様性と個人主義の昂揚等々、近代合理主義に基づく論理的思考では理解不能、解決不能な問題に直面しており、こうした思考態度は、現代においてはもはや妥当性を失い、破綻してしまったと考えるべきではないでしょうか。

今回の「コロナ禍」は、「我々は真理を完全に所有している。」という傲慢不遜な近代合理主義の終焉をいみじくも炙り出しているのであり、翻って、自然の神羅万象に神々を見出し、人間の存在もその中の一部に過ぎず、自然との調和と共生の中にこそ救いを求めるべきであるという日本の伝統的生活態度に回帰することの重要性を示唆しているのではないでしょうか。

(令和2・3・19 増岡孝紀)

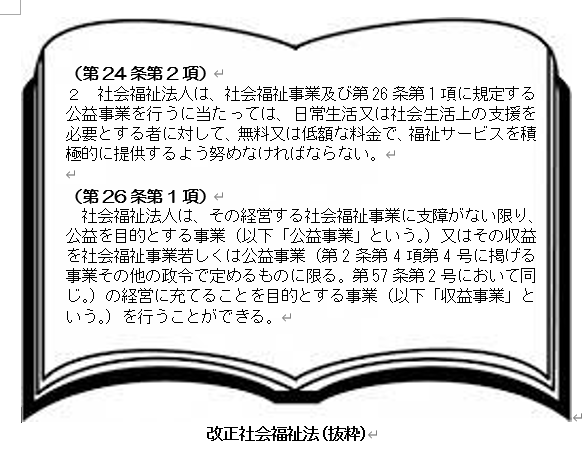

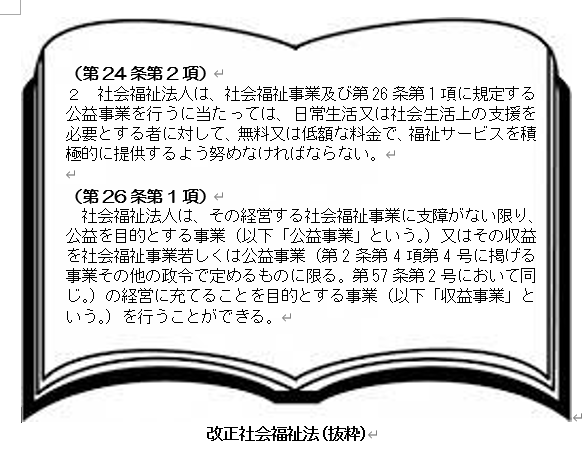

改正社会福祉法と公益的取り組みについて2020/01/06 12:00 (月)

平成29年4月施行された「改正社会福祉法」の眼目の一つは、既存の社会福祉制度等では対応できない「制度の谷間にある」地域社会の福祉ニーズに対応する「公益的取組み」を社会福祉法人に対して義務化したことだと言われています。しかし、法施行以来3年を経過しても、厚労省が思い描くコンセプトに沿った取り組みを実践する法人はごく少数であり、大多数の社会福祉法人の動きは鈍いままです。その原因は奈辺にあるのでしょうか。

そもそも、「改正社会福祉法」は本当に「公益的取組み」を義務化しているのかという問題ですが、その根拠と言われている同法第24条第2項は「……第26条第1項に規定する公益事業を行うに当たっては……無料または低額な料金で……提供するよう努めなければならない。」であり、その第26条第1項は「……社会福祉事業に支障がない限り……(公益事業)を行うことができる。」であって、「公益事業=公益的取組み」自体を義務化した規定はどこにも見当たりません。よって、「公益的取組義務化論」は、法の拡大解釈ではないのか、という疑念が湧いてくるのも無理からぬことなのかもしれません。しかし、私は、現在に至ってもこの「公益的取組み」が軌道に乗ってこない理由について、知己に言わせれば打算的で穿った見方をついついしてしまいます。

そもそも、「改正社会福祉法」は本当に「公益的取組み」を義務化しているのかという問題ですが、その根拠と言われている同法第24条第2項は「……第26条第1項に規定する公益事業を行うに当たっては……無料または低額な料金で……提供するよう努めなければならない。」であり、その第26条第1項は「……社会福祉事業に支障がない限り……(公益事業)を行うことができる。」であって、「公益事業=公益的取組み」自体を義務化した規定はどこにも見当たりません。よって、「公益的取組義務化論」は、法の拡大解釈ではないのか、という疑念が湧いてくるのも無理からぬことなのかもしれません。しかし、私は、現在に至ってもこの「公益的取組み」が軌道に乗ってこない理由について、知己に言わせれば打算的で穿った見方をついついしてしまいます。

それは、これらの条項が義務化規定となっていないということよりも、「目的合理性」が欠落している。つまり、法にその目的を達成するための適切な手段が備わっていないからだと思うのです。例えば、それを履行しなかった場合の罰則規定がないことや、履行したとしても正当な対価を求められない。つまり市場原理や費用対効果のバランスを考えていないということです。「無料又は低額な料金でサービスを提供」しても、人件費や材料費などその提供に必要な経費が正当に補償されないようでは、誰が進んでそういう行動に走るでしょうか。「公益的取組みは義務化された」といくら発破をかけても「目的合理性」を欠いているために、取組むエネルギーにはなりにくいということです。

しかし、だからといって、できる範囲で適当にやればよいという問題だと言っているわけでは決してありません。社会福祉法人は、社会福祉事業という公益性の高い事業の実施を目的とした、憲法89条に規定する「公の支配」に属する非営利法人であり、それ故の補助金や税金の優遇を受け、福祉サービス提供の基盤と位置付けられています。その意味において、「公益的取組み=社会への無償の貢献」は、社会福祉法人が本来的に目指すべき究極の目標でなければならないことは間違いないことです。別の言い方をすれば、社会福祉法人がその本旨から導かれる本来の役割は、「目的合理的行為」よりも「価値合理的行為」を追求するべき存在だということです。

「目的合理的行為」が目的達成のための最良の手段の選択であるのに対し、「価値合理的行為」とは、結果を重視しない目的への宗教的献身です。例えると、神社に行って千円の賽銭をする場合、千円相当以上のご利益を期待し、もしそれが叶わなかった場合二度と賽銭をしないのが「目的合理的行為」で、ご利益という結果に関わらず神社参拝と賽銭を続けるのが「価値合理的行為」ということになります。

こうして見てくると、「改正社会福祉法」に基づく「公益的取組義務化論」は、要するに社会福祉法人に「価値合理的行為」を要請しているのであり、私達法人職員一人ひとりの「価値合理性」に立脚した実践が伴わなければ、「公益的取組み」を厚労省のコンセプト通りに達成することは困難ということになります。現に、この取組みの先進地には、活動に対する対価を求めることなく使命感を持って「価値合理的行為」を実践するリーダーが必ず存在します。彼らの行為は、前述したように、ある意味「宗教的献身」とも言え、一人ひとりの内心、つまりは信念のボルテージに関わる非常に重い問題であるだけに、法令等による規制や職務命令等組織的対応によって解決できるようなものでもありません。

いずれにしても、これからの社会福祉法人は、こうした取組みを実践して初めて社会的に認められていくのでしょう。

(令和2・1・6 増岡孝紀)

雑感2011/09/27 12:00 (火)

我が国に定住する外国人の数が200万人を突破したとのニュースを聞いてから、もう何年経つでしょうか。不況下での安い労働力の確保、留学生の受け入れや滞在許可の緩和など、定住外国人増加の理由は様々だと考えられますが、一昔前は「農家の嫁不足」というのがその大きな背景だったのをご存知でしょうか。

専業農家の長男として跡を継がれている知人Sさんが、三次市内の気の合う仲間の集まりでそのことについて話をされたことがあります。もう二十数年も前のことです。兼業ではあるもののやはり同じように長男として農家を継いでいた私は、その話を聞いて、忸怩たる感情に襲われながらも深く共感せざるを得ませんでした。

以下は、私が当時、そのSさんの「講話」を聞いて感じたことの本旨を留めておこうと、雑文にして書き残しておいたものです。恥を忍びつつ紹介させていただきます。

農家を継ぐということ ―農家の嫁不足について(S氏講話録)―

.jpg)

農家の生活(昭和42年)

世界第2位の経済大国になった日本だが、その農村には、「恋愛と結婚」が遠い世界の出来事でしかなく、農家の長男に生まれたというだけで結婚をあきらめざるを得ない男たちが数多くいるという現実を都会人たちは理解できるだろうか。

農家の嫁不足という問題。農業を受け継いで生きていこうとする若者にとってこれほど切実で困難な課題はない。

さまざまな農機具、肥料、農薬などの無数の雑物が散乱した農家という生活空間。土埃にまみれ、都会の女性が夢に抱く「清潔な住居」や「日常の家事」という概念そのものをも放棄せざるを得ない、永遠に差配、支配できないと観念せざるを得ないその雑多な生活空間。今流行の「農村体験」で蚋や蚊の大群に襲われ、「ここは地獄だ。」と叫びながら家の中に逃げ帰る現代っ子や都会人を目の当たりにした時の言いようのない寂しさ。広い農地に容赦なく繁茂する雑草を目前にして、「また、草との戦争の季節がやってきた。」と諦観せざるを得ない夏の感覚、等々。農村生活に慣れた者には当り前の感覚だが、都会人にとっては小さいようで埋められない決定的な感覚の相違。この生活感の格差は双方を体験した者でなければ決して理解できないものである。

はたまた、毎日の辛い農作業。間断なく流れ出る汗と土まみれの日常。仕事の段取り、近所づきあい、家事などに関わる嫁姑の確執。土色が染み込んだ木の根のような指で物洗いをしながら、その生活の辛さに毎日のように涙していた母の記憶、等々・・・。

幼少期からそのような生活体験の中で適齢期になった青年は、追い討ちをかけられるように、現代女性が農家に嫁ぐことを敬遠する話題やニュースを見聞きする。

「大好きな彼でも、農家の嫁となるとちょっと考える。」「何も好き好んで農家に嫁がなくても。」「彼が農家の長男だと発覚したら、最終的には別れると思う。」・・・・。

-1.png) 時代は変わり、農業の機械化が進み、生活環境も都会のそれと大差がないように変わっても、そんな経験がトラウマのように青年の心を支配する。

時代は変わり、農業の機械化が進み、生活環境も都会のそれと大差がないように変わっても、そんな経験がトラウマのように青年の心を支配する。

農家の嫁不足。それは、女性から一方的に避けられることがほとんどであると思われているが、実は、大切な人であればこそ男性の方からあきらめようと決意するケースが意外に多いことは、世間にはあまり知られていない。

生活体験からくるトラウマと劣等感を抱えながらも、農村という豊かな自然の中で、さまざまな動植物と「同居」しながら育った若者の感性。それは、控えめながらも愛情は深く濃い。その控えめな愛情表現こそが、彼らの悲哀の源泉となる。

「本当に好きになるということは、自分の事よりも相手の幸せを願うことである。」という言い古された心のありように倣うように、生活環境の違いを宿命と感じ、好きであればこそあきらめる。今時の若者の感覚ではほとんど理解し難いであろう「不条理」とも言えるその決断。「愛していればこそ、たとえ地の果てまでも・・・。」という人間の精神の強さと男女の深い愛情の存在を信じていないわけではないけれど、幼少期に見たあの母親の涙を、愛する女性のそれに重ねて想起して、都会育ちの女性にとって農家の生活は苦痛以外の何ものでもなく、そんな辛い思いを大切な人には味わわすべきではないと、「(農家の生活は)君には無理だ。」と告げて、大切な宝物を深い沼の底に沈めて封印するように。好きであればこそ「自ら諦める」男たちは、意外に多いというのが、私の確信である。

それを宿命というには大げさかもしれないが、「農家の後継ぎ」という重い人生の課題を背負いながら、たったひとりで黙々と農作業に汗を流す男たちはどれほど居るのだろう。草刈りの合間に満開の彼岸花の傍で汗をぬぐうY君も、厳しい残暑の中コンバインのハンドルを握る川向うのKさんも、その厚い胸の奥底では、封印した好きだった女性への思いが、今も深い沼の底に沈んだ金塊のように重く鈍い輝きを放っているかもしれないのである。

かくして、隣村の農家の長男A君にとっても、「恋愛」というあらゆる力の源泉にはなり得ても不確かで壊れやすい感情よりも、あっけらかんと「農家の生活でも大丈夫よ。」という言葉が、哀しいかな人生の伴侶を決める最も大きな要素となる。

しかし、その言葉も、もはや日本女性からはなかなか聞けないのが現状なのである。

(後略)

私は、Sさんの話に聞き入るうちに、このような人の心の内奥に潜む容易に察知されることのない真情というか、機微な感情、いわゆる「琴線に触れた」話はなかなか聞けるものではないなと思いました。

私の駄文では、その辺のところが伝わりにくいのですが、「嫁不足」という憂うべき農家の現状を的確に説明しているという共感よりも、ひとりの「農家の後継ぎ」の決断の背後にある真実、一切の説明を拒絶するようなその深い内面性に対しどう向き合い、何を学び、どう行動するのか、そのことに真剣に心を砕こうとするSさんの態度に感動したわけです。

実は、Sさんも外国人の女性と結婚され、今では専業農家としての堅実な歩みを進めておられます。Sさんは、本当は、農家の長男という自分の境遇というか自分史を通して、人は誰でもその胸の奥底に人知れず重い人生の課題を背負って生きているものであり、その多くが宿命的なことであるが故に他人にはほとんど話されることも無く、また例え話されたとしても他人には容易に理解し難いことだろう。しかし、その重さを感じようとする真摯な態度こそが重要であることを、とりわけ「華やかな都会人」に対して訴えたかったのかもしれません。

脚下照顧。私自身への強烈な戒めを込めて言わせていただくとすれば、「生きていくこととは、人を真に理解しようとすることである。」とSさんもよく言われていたように、私たちの日常は、自他に関わらず人の思いの深さにどれほど近寄れるのか、その訓練のような気がしますし、それこそは、きっと福祉という仕事の現場においても、最も重要な問題に違いありません。

(平成23年9月 増岡孝紀)

沖戦遺の合宿所(真壁公民館)に行く前に立ち寄った嘉手納米空軍基地にて。絶え間なく離発着を繰り返すジェット戦闘機「ファントム」。基地の島沖縄には、無数の御遺骨が未だに野晒しのままになっているという。複雑な沖縄の現実を垣間見る。

ものが私たちの心を押し潰す。それは悲しみでも、怒りでも、慨きでも、無論全身を貫くあの感動の戦慄でもない。それは「空白感」「虚しさ」と言ったほうが適切な表現かもしれない。

苔むす御遺骨は、冷たくあまりに軽い。そして、全身を締め付けるようなその恐ろしい沈黙。それは、私たちにとって無言の訓誡以外の何ものでもないように思われた。

収集せし御遺骨と遺留品の数々。遺留品は、軍刀、銃剣、軍靴、飯ごう、水筒、鉄兜、印鑑、ガスマスク、箸、石鹸箱、薬品瓶、硬貨、万年筆、櫛、三角定規等々である。その他、銃弾、手榴弾が多く出土する。

壕の中に捨てられた夥しいゴミの中を探索する隊員。未だに、このようなゴミの下にも御遺骨が放置されたままになっているのだ。戦後30余年、世界第2位の経済大国となってひた走る日本の、辛く悲しい負の現実だ。

この日、沖戦遺の遺骨収集作業の応援に駆けつけてくれた陸上自衛隊第1混成団302中隊のトラックの前で、装備を整え出発前の隊員たち。

この日、沖戦遺に合流して収骨作業に当たった「英霊にこたえる会」のI氏他の隊員と収集された御遺骨。

一日の作業を終え、真壁公民館の合宿所に戻ると、私たちには美味しい夕食が待っている。その日の「食当班」と合宿所で留守番をしていた「日直」とが腕によりをかけて作るのである。隊員達は見かけ皆磊落で不精な「野郎」ばかりだと思うのだが、どうしてこんなに美味い料理を作るのか全く不思議だ。

夕食の後、交代で糸満市まで入浴に出かける。夕食と夜のミーティングまでのこの1~2時間が隊員たちにとって最もくつろげる時間帯だ。入浴後、買い物をしたり、喫茶店に入ったり、思い思いの自由な時を過ごすのである。

起床は6時。直ちに早朝体操をして、近くの三和中学校まで駆け足で洗面に出かける。赫奕と昇る朝日を浴びて真壁の村をひた走る。洗面の後の爽快さはこの上ない。

何日目の作業を終えて、納骨を済ませた時であったろうか。私たちに同行し、祭壇での祈りを終えた英霊にこたえる会のI氏は、戦没者の遺族等で構成される他隊の手によって安置された納骨箱に「〇〇遺骨収集団 3月〇〇日収骨 6個口」と記されているのに気付いた。その時、I氏の顔色は怒りとも慨きとも言えないものに変じ、次の瞬間、卒然として筆を執り、その後にこう書き加えたのである。「六個口トハ、六柱ノコトナリヤ」。そして、吶々と吐くように言ったのである。「遺族の収集団でさえこうなのだ。何もわかってはいない。寂しいではないか。何のための遺骨収集なのか。」

摩文仁「八十九高地」には、慰霊碑が多く建立されている。時の移り変わりとともに、そこは、戦跡から公園へと次第にその姿を変えていっているようだ。今では、本土からの観光客が多くここを訪れる。今回の収集事業では、今や「観光名所」となった第三十二軍司令部壕や土産物店のすぐ裏の壕内から御遺骨が発見された。それは、捨てられた空き缶やフィルムの空き箱などのゴミの下に寂しく埋もれていたという。やるせない感情とともに、一首の「防人の歌」が脳裏をよぎった。

今回の沖戦遺の事業において、期間中に収集された夥しい数の御遺骨は、散華せし戦没者の何千人、否ひょっとしたら何万人につながるものかもしれない。激烈を極めた沖縄戦の戦場では、御遺骨の散乱の実態は、同一の場所に複数の人数分に及ぶことがほとんどであるため、頭蓋骨や喉仏の数などから収骨した御遺骨の最低柱数を特定することはできても、その場所で実際に亡くなった何人の方の御遺骨なのかを特定することはほとんど不可能に近いからだ。

まもなく古希を迎えんとする私は、今も此の村で生き続けています。かつて、秋には実った稲穂で隅々まで黄金色に染まっていた此の村も、時流には逆らえず、多くの田畑は耕作者もなく荒れ果ててしまいました。清冽な山の湧水を湛えていたあの池は高速道の排水池と化し、黄色く濁った水と捨てられたゴミを相変わらず湛え続けています。除堰も源流の溝も私たちの小川もすべて幾何学的で無機質な冷たいコンクリートの構造物と化し、ゴリンチョも沢蟹もシジミもタジッカもニガツコもゴッパツも・・・・生きものの姿は皆どこかへ消えてしまいました。そこには生命の気配のない寂寞とした抜け殻のような、寒々とした光景が広がるのみです。

まもなく古希を迎えんとする私は、今も此の村で生き続けています。かつて、秋には実った稲穂で隅々まで黄金色に染まっていた此の村も、時流には逆らえず、多くの田畑は耕作者もなく荒れ果ててしまいました。清冽な山の湧水を湛えていたあの池は高速道の排水池と化し、黄色く濁った水と捨てられたゴミを相変わらず湛え続けています。除堰も源流の溝も私たちの小川もすべて幾何学的で無機質な冷たいコンクリートの構造物と化し、ゴリンチョも沢蟹もシジミもタジッカもニガツコもゴッパツも・・・・生きものの姿は皆どこかへ消えてしまいました。そこには生命の気配のない寂寞とした抜け殻のような、寒々とした光景が広がるのみです。

そもそも、「改正社会福祉法」は本当に「公益的取組み」を義務化しているのかという問題ですが、その根拠と言われている同法第24条第2項は「……第26条第1項に規定する公益事業を行うに当たっては……無料または低額な料金で……提供するよう努めなければならない。」であり、その第26条第1項は「……社会福祉事業に支障がない限り……(公益事業)を行うことができる。」であって、「公益事業=公益的取組み」自体を義務化した規定はどこにも見当たりません。よって、「公益的取組義務化論」は、法の拡大解釈ではないのか、という疑念が湧いてくるのも無理からぬことなのかもしれません。しかし、私は、現在に至ってもこの「公益的取組み」が軌道に乗ってこない理由について、知己に言わせれば打算的で穿った見方をついついしてしまいます。

そもそも、「改正社会福祉法」は本当に「公益的取組み」を義務化しているのかという問題ですが、その根拠と言われている同法第24条第2項は「……第26条第1項に規定する公益事業を行うに当たっては……無料または低額な料金で……提供するよう努めなければならない。」であり、その第26条第1項は「……社会福祉事業に支障がない限り……(公益事業)を行うことができる。」であって、「公益事業=公益的取組み」自体を義務化した規定はどこにも見当たりません。よって、「公益的取組義務化論」は、法の拡大解釈ではないのか、という疑念が湧いてくるのも無理からぬことなのかもしれません。しかし、私は、現在に至ってもこの「公益的取組み」が軌道に乗ってこない理由について、知己に言わせれば打算的で穿った見方をついついしてしまいます。.jpg)

-1.png) 時代は変わり、農業の機械化が進み、生活環境も都会のそれと大差がないように変わっても、そんな経験がトラウマのように青年の心を支配する。

時代は変わり、農業の機械化が進み、生活環境も都会のそれと大差がないように変わっても、そんな経験がトラウマのように青年の心を支配する。